醤油はなぜ塩辛く感じないのか?〜醤油の科学|発酵食品のカガクあれこれ【第3回】

明治大学農学部教授・中島春紫さんの新連載第3回目をお届けします。

中島さんは、発酵食品を生み出す微生物について研究しており、一般向けにも『日本の伝統 発酵の科学』(講談社)などがある専門家です。発酵食品のすごさ、おいしさ、楽しさ……etc.を科学の成果を通して語っていただく連載第3回目は、日本料理になくてはならない「醤油」について。塩分濃度の高い醤油を、それほど塩辛く感じないのはなぜなのでしょうか?

中島春紫(明治大学農学部教授・農学博士)

なかじま はるし

1960年生まれ。東京大学大学院農学研究科博士課程修了。東京工業大学助手、東京大学大学院農学生命科学研究科助教授、明治大学農学部助教授を経て現職。酵母をはじめとする微生物学、微生物生態学、現在は麹菌を研究テーマの中心に据えている。著書に『日本の伝統 発酵の科学 微生物が生み出す「旨さ」の秘密』(講談社ブルーバックス)、共訳書に『キャンベル生物学』等。

はじめに

日本語を学習する外国人が口を揃えて嘆くことは、発音は難しくないけど表記がやたらに難しいこと。確かに、アルファベット民族には漢字の学習は大変だろう。しかし、中国語の学習でも漢字を覚えなければならないことには変わりない。日本語のややこしいところは、漢字に複数の読み方が存在することである。例えば、「東」は「東京」ならば「とう」と読むが、「東村山」では「ひがし」と読む。

文字をもたなかった日本語に、言葉を記録するための文字が中国大陸から伝来したのは4世紀後半からである。中国語では漢字の読み方は1通りであり「東」は「トン」と発音する。これが訛って日本では「とう」と読むようになる。これが音読みである。

一方、漢字は表意文字であり、一つ一つの漢字に意味がある。古来の日本では「東」という方角を「ひがし」や「あずま」という言葉で表していた。そこで、「東」に「ひがし」という読みを当てるようになった。これが訓読みである。

日本料理になくてはならない醤油のルーツは、約3000年前の中国の記録に登場する「醤(ショウ、ジャン)」とされている。「醤」は広い意味では塩漬けの食品のことであり、動物の肉に雑穀と塩を混合した保存食であったと考えられる。一方、「醤」には「ひしお」という訓読みがある。これは、日本に漢字が伝来した時期には、日本にも類似の食品が既に存在したことを意味している。外国人泣かせの訓読みの存在は、時として物事のルーツを探る役に立つ。

塩漬け食品

人間は冬眠しないし、食いだめもできない。そのため毎日食料を確保しなければならない宿命にあるが、食料は毎日都合よく入手できるとは限らない。そこで、太古の人々は余った食料を保存する方法を必死で考えたことだろう。もっとも手っ取り早い食料の保存法は乾燥である。たくさん取れた魚や果物を干して干物やドライフルーツにすれば簡単に保存できる。

次に人類が見出した食料の保存法は、おそらく塩漬けだろう。山間部では塩は貴重品だが、海辺や岩塩が採れる地域ならば塩を入手できる。せっかく収穫した魚や獣肉も天候に恵まれないため乾燥が間に合わず、腐ってしまったこともあっただろう。そんな時でも塩漬けにしておけば食料を保存できた。塩が古来より重要な交易品であったのも、食料の保存と味付けに必要とされたためである。

食料の保存のため貴重な塩をどれだけ加えるかは、大きな課題である。野菜の塩漬けは、やがてさまざまな漬物に発展していくのだが、漬物の漬け床の塩分濃度は3%から8%程度である。海水の塩分濃度が3.5%程度であることを考えると意外に大量の塩が必要と思うのではないだろうか。実は、漬け初めには多めに塩が必要だが、熟成が進むと塩は少なめで済むようになる。これは、野菜の保存中に乳酸菌が生育して漬け床が酸性に傾くためである。

一般に、腐敗を引き起こす雑菌は中性からややアルカリ性の環境で猛烈に繁殖する。「腐敗」も「発酵」も微生物が繁殖することには変わりないが、食中毒などの病原性を有する微生物が繁殖すれば「腐敗」であり、食べても問題ない微生物だけが繁殖しているならば「発酵」と考えて良い。そのため、野菜の漬物も熟成が進んでピリッと酸っぱく感じるほど酸性になれば、ほとんど塩がなくても腐敗しなくなる。

一方、肉や魚の塩蔵には少なくとも10%以上の塩が必要である。非常に塩辛いので、塩漬けの肉や魚を食べるときには塩抜きが必須となる。なぜ、これほどの塩が必要かというと、肉や魚は熟成中に酸性になりにくいからである。中性に近い環境では、塩分濃度が8%程度になると生育できる微生物の種類がぐんと少なくなり、15%を超えると強い耐塩性を有するごく一部の微生物しか生育できなくなる。

つまり、病原菌を確実に抑えるためには10%を超える大量の塩が必要となる。そういう話なら、魚や肉の保存にも乳酸菌を生育させて酸性にすれば良さそうに思うかもしれないが、残念ながらそうはいかない。乳酸菌は糖分を乳酸に変換する能力を持つので、野菜や果物のように炭水化物を主成分とする食品を乳酸発酵して酸性にすることができる。

しかし、魚や肉はタンパク質が主成分であり、乳酸菌といえども乳酸発酵することはできない。タンパク質は多数のアミノ酸が連結してできているので、分解すると個々のアミノ酸となるが、アミノ酸がさらに分解されるとアミンとよばれるアルカリ性化合物を生成し、最終的には強いアルカリ性を示すアンモニアとなる。つまり、タンパク質が微生物に分解されるとアルカリ性に傾いてしまう。肉や魚の保存では、中性から弱アルカリ性の環境でも病原菌が繁殖しないようにするために、濃厚な塩分が必要とされる理由である。

食材の塩蔵に必要な塩分は現代では食品保存の常識となっているが、古代の人々は貴重な塩の加減を模索し、時として無念の食中毒に倒れる犠牲を出しながら習得したことだろう。塩漬け食品も「ひしお」の時代の人々の苦労を想い起こすと、ありがたく思えてくる。

魚醤の話

魚は水辺に住む人たちにとって貴重なタンパク源であるが、残念ながら非常に腐りやすい。そこで、古代の人々は大量に捕れた魚を急いで干物や塩漬けにしたことだろう。では、魚を塩漬けにして数ヶ月置いておくとどうなるだろうか。魚の状態や気温にもよるが、たいていは魚がグズグズに溶けているはずである。特に魚のハラワタを抜かずに塩漬けにした場合は、魚が原型を留めないほど溶解し、強烈な匂いを放つドロドロの汁が滲み出していることだろう。これは、魚の内臓に含まれていた消化酵素が魚の肉のタンパク質を溶解したためである。

魚は捕食した獲物を消化酵素の働きで溶かして栄養分を吸収するが、塩漬けにされた魚は消化酵素により自身のタンパク質を分解して身を溶解する。したがって、この滲み出した汁は栄養豊富な魚のエキスであり、タンパク質が分解して生成したアミノ酸に富んでいる。

実は、タンパク質にはほとんど味はないが、個々のアミノ酸には豊かな味がある。味というものは、舌の上にある味覚受容体に特定の味覚物質が結合した時に感じるが、タンパク質はアミノ酸が多数連結した巨大分子であり、大き過ぎて味覚受容体に結合できないため、ほとんど味を感じられない。実際に、卵の白身や鶏のササミなど純粋に近いタンパク質成分にはほとんど味がないことからも納得がいくだろう。

ところが、タンパク質が分解して生じるアミノ酸は味覚受容体に結合する味覚物質である。特に、グルタミン酸は旨味受容体に結合するので強い旨味を感じる。ドロドロの魚の溶け汁は生臭い強烈な匂いを放つ一方で、強い塩味とコクのある旨味を持つことから、食料に味付けする調味料として利用できる。米や麦などの穀類はデンプンが主成分であり、味が単調で噛むとやや甘くなる。確かに、味のアクセントとして塩辛い調味料が欲しいところである。

そこで、古代の人々は塩漬け魚の溶け汁を一度煮立ててから上澄みを集めた。この上澄み液は悪臭が緩和され、香ばしく透明な液体である。これが魚醤の始まりである。

魚醤は東南アジアで盛んに製造され、現地では唯一の調味料となっていることが多い。ベトナムのニョクマムやタイのナムプラーが有名である。ベトナムの国民食ともいえるフォーは米粉の細麺のソーメンのような食べ物であるが、ニョクマムの味付けで少々臭みのあるスープに香草を効かせて食べる。日本人の味覚にもよく合っていて病みつきになる。

日本でも秋田のしょっつるなど伝統的な魚醤が作られている。現代のしょっつるの製造法は、主にハタハタを原料として頭と内蔵と尾を除き、魚に対して30 – 40%程度の塩を加える。内臓を除く代わりに、20%程度の米麹を加えて消化酵素を補い、桶に入れて常温で1年以上熟成させる。米麹とは蒸米に麹菌とよばれるカビを繁殖させたものであり、味噌や日本酒の醸造にも利用される、日本の伝統的な発酵材料である。麹菌は人畜無害で、消化酵素を大量に作ってくれる。

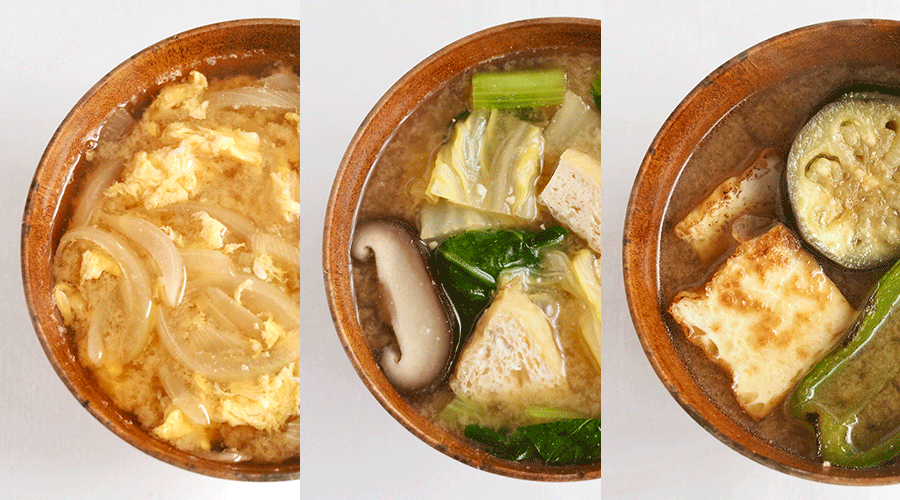

熟成が完了してドロドロの汁となったところで加熱して沸騰させ、残ったタンパク質を凝固させて除く。冷却してから油を除き、ろ過して製品となる。しょっつるは澄んだ琥珀色であり、少し生臭くて香ばしい風味が特徴である。しょっつるで味付けした出し汁にハタハタ、白菜や豆腐などを加えたしょっつる鍋が有名であり、寒い季節には身も心も暖めてくれる一品である。

醤油の造り方

魚の塩漬けから造る魚醤に対して、穀物の塩漬けから造る穀醤(こくびしお)という言葉がある。醤油は大豆と麦を原料として製造されるので、穀醤の一種と言える。アジア各国で製法が違う醤油が造られているが、原料の主役は大豆である。世界の主要な穀物とされる米・麦やトウモロコシはデンプンが主成分だが、豆類の主成分はタンパク質である。タンパク質の合成には窒素分が必要だが、植物の生育には窒素分がネックになることが多く、種子には栄養分としてデンプンを蓄積する。

しかし、豆類は共生する根粒菌が窒素分を確保してくれるので、タンパク質を大量に合成して種子に貯蔵する。古来より豆類は畑の肉とよばれ、貴重なタンパク源とされてきた理由がここにある。

日本の醤油の約85%を占める濃口醤油の製造では、丸大豆または脱脂加工大豆を水に浸して蒸沸し、麦は焙煎して粉末状にする。大豆と麦を等量ずつ混合し、麹菌とよばれるカビを植え付けて30℃で3日ないし4日培養して醤油麹を造る。醤油麹を大きな桶に投入して22%程度の食塩水を加えて混合し、時々掻き回しながら常温で6ヶ月から1年半の間じっくりと熟成させる。

この濃度の塩が存在すると、生育できる微生物は非常に限られる。麹菌はあっさり死滅し、特殊な耐塩性の酵母と好塩性の乳酸菌だけがゆっくり生育して、大豆のタンパク質をアミノ酸に分解する。熟成が完了したところで、布に包んで強力なプレス機で圧搾して醤油粕と生醤油に分ける。生醤油の表面に浮かぶ油を除き、約80℃で20 – 30分加熱する火入れを行う。火入れにより生醤油中に残るタンパク質が凝固して除かれ、独特の香ばしい香りが立つようになる。できあがった醤油は、再びろ過して澱を除き、瓶詰めして出荷する。

近年は、健康志向のため原料に丸大豆を用いた丸大豆醤油が人気である。しかし、実際は醤油の製造に油は邪魔であり、丸大豆を使うと熟成中に大量の油が浮いてくるので除くのに苦労する。除去した油は塩を含む上に酸化しているので、食品にはできず燃料にも使いにくい。

脱脂加工大豆ならば脱脂した油は大豆油として利用できるし、製品の醤油にはほとんど品質の差はない。醤油の醸造には脱脂加工大豆を使う方が合理的なのだ。また、製造の最終工程である火入れを行っていない生醤油も販売されているが、醤油は火入れをした時に香りが立ち、醤油として完成する。「生のまま」「丸のまま」という言葉には健康志向の人々の心理をくすぐるイメージがあるが、業界にはこのような事情があることも知っていただけるとありがたい。

塩慣れの話

醤油といえば塩辛いものと決まっているが、実はそれほど塩辛く感じない。醤油が塩辛くないなんて奇妙な話であるが、何%の塩水が醤油と同じくらいの塩辛さを感じるものか実際に20名の学生の協力を得て官能試験を実施した。2%から20%の濃度の食塩水を用意し、日本を代表するメーカーの特選濃口醤油を舐めてみて塩辛さを比較し、醤油と同じくらいの塩辛さを感じた食塩水を選んでもらったところ、筆者を含めて6割の人が5 – 6%の食塩水を選択した。

海水の塩濃度は3.5%程度なので、海水の5割増しくらいの塩辛さと感じる人が多い結果となった。しかし、実際の濃口醤油の塩分は17 - 19%である。18%の食塩水は、醤油よりもはるかに塩辛く、1滴口に含んだだけで舌が痺れる気がする。では、なぜ醤油は正味の塩分ほどには塩辛く感じないのだろうか。

舌に感じる塩辛さが減少する現象を「塩慣れ」といい、熟成した味噌などにもこの言葉が使われる。塩辛さを感じるのは、塩が水に溶けた時に生じるナトリウムイオン(Na+)と塩化物イオン(Cl-)が、舌の上にある塩味受容体と反応するためである。塩慣れが起こるのは、醤油に含まれる成分が、塩味のイオンを包み込んで塩味受容体と反応しにくくするためである。専門用語ではマスキングとよばれる現象であり、マスキング効果を持つ成分が大量に含まれる食品には塩慣れが発生しやすい。醤油には大豆のタンパク質の分解によって生じたアミノ酸が大量に含まれているが、アミノ酸は典型的なマスキング効果を持つ成分なので醤油には大きな塩慣れが発生する。

日本食には醤油がつきものだが、調理に醤油を用いるとマスキング効果のおかげで塩のトゲトゲした感じが緩和されて食材の味がまろやかになる。

醤油の調理効果

昔の日本の食卓では、醤油さえあれば何でも調理できたし、どんな食材でも醤油さえ掛ければ美味しく食べることができた。醤油は食材に塩味と旨味を加えてくれるが、日本食の主食である白飯は噛むと甘くなるので、塩味との相性が良い。また、醤油にはアミノ酸の中でも旨味成分として知られるグルタミン酸が大量に含まれているので、味が物足りない時には絶好の旨味を供給してくれる。

また、醤油には消臭効果がある。醤油の醸造の過程で強い耐塩性を持つ乳酸菌が生育して乳酸を生成するため、醤油はpH5程度の弱酸性である。食材の臭みの成分の多くは弱塩基性なので、弱酸性の醤油をかけると中和されて匂いが気にならなくなる。さらに、醤油を魚や肉などの食材につけて焼くと、醤油に含まれる糖分とアミノ酸がメイラード反応(褐変反応)という反応が起こり、褐色の香り成分が生成される。

化学的には、玉ねぎを炒めると飴色になるのも、小麦粉とバターと赤ワインをじっくり煮込むと濃厚なデミグラスソースができるのもメイラード反応のおかげであり、メイラード反応こそが料理を香ばしくする秘訣である。醤油はメイラード反応の材料となる糖分とアミノ酸が豊富に含まれているので、醤油をつけて炒め物をすると、盛大にメイラード反応が進んで美味しそうな香りが立つとともに照りが生まれる。日本発祥の醤油が世界に広まったのは、バーベキューの焼肉のために工夫された照り焼きソースがきっかけであり、「teriyaki」という単語が辞書にも載っている。

醤油の国内消費量は減少傾向であるが、百貨店や専門店に行くと驚くほど多くの種類の醤油やポン酢などの醤油系調味料が販売されている。そこで普段より少し高級な醤油を買い求めてみると、はっきり分かるほど料理の味が豊かになる。日本独自の醤油文化を堪能してみてはいかがだろうか。

※記載内容は筆者の個人的な見解であり、特定の商品または発酵食品についての効果効用を保証するものではありません。